Mes années Dziga

Je pourrais les appeler mes années noir-et-blanc,

aussi bien dans le sens occulte qu’occultées dans tous les sens.

Travail au noir n’ayant en rien contribué à l’amélioration de ma retraite,

travail absent des biographies peu informées,

travail anonyme n’ayant en rien aidé à ma notoriété professionnelle,

travail de montage invisible, ici comme ailleurs.

Rien pour booster l’ego.

Et tout pour le dissoudre dans la seule vraie satisfaction

d’avoir vécu chaque collure qui a bétonné le chantier.

A cette époque Godard était un Dieu qui avait pris le maquis. Mon temps de travail lui était réservé à l’année.

On travaillait en dollars, en lires, et devises étrangères,

en parfaite autonomie, en toute liberté.

Dans les creux, en privé, je reprenais ma liberté d’action.

Je continuais mes occupations solo pour un pays ami, sans que personne

ne remarque jamais mes absences. Disparue des écrans radars.

Volatilisée sous des intitulés bizarres autant qu’étranges

pour passer les frontières.

Occultée de partout.

Un blanc pur dans cette histoire graphite haut-contraste.

On travaillait seuls tous les deux, dans le calme et la bonne entente, avec grande gentillesse et attention, sans jamais l’ombre d’une équivoque ou d’une ambiguïté.

On travaillait sur la matière, dans la matière, à la tordre et la détordre, en faisant beaucoup d’essais de constructions et de déconstructions, dans la nébuleuse lumière inspirante de la concentration, de l’enthousiasme, au rythme du travail du temps qui ne devait jamais l’emporter sur le temps de la vie.

Il me passait les plans décrochés du chutier en les balançant d’abord par dessus la tête pour les scruter dans la lumière, faire défiler la pellicule et la déchirer à pleines mains à tel endroit sans souci des images perdues.

Il fallait bien quand même que j’affine la découpe pour que le raccord puisse passer, sans se faire remarquer ou le contraire.

Le film émergeait au fil des difficultés résolues, des solutions trouvées, par une épuration progressive qu’on allait ensuite resalir un peu dans le mélange et le fracas des sons, pour le relief, et parce que les idées continuant d’affluer il fallait bien continuer encore de larder, truffer, épaissir, habiller, aboutir sans jamais l’achever,

un bel objet aussi bon à partager qu’un excellent repas.

Unique. Imprévisible. Mémorable. Contestable. Détestable. Meilleur ou Pire.

La salle de montage était comme un abri atomique où n’entrait presque jamais personne. Deux visites mémorables pourtant.

La beauté.

Sylvina Boissonas, avec sa longue chevelure rousse, ses lunettes rondes, ses vêtements bien coupés et son énorme fortune pour un projet qui n’a rien donné. Et le spectacle.

Alain Jacquier, pour un fort bel échange d’insultes et de vols de coups de poings, projetés bien comme il faut dans la gueule de l’autre, comme des vrais boxeurs.

Je filtrais les appels téléphoniques, et s’il répondait lui-même parfois c’était souvent pour dire « il n’est pas là » et raccrocher en rigolant.

Le staff masculin, 1 à 2 personnes qui n’assistaient jamais au montage, passait certains soirs pour visionner l’avancement des travaux et en discuter ensuite à perte de vue.

On déjeunait toujours dans le même restaurant, à proximité sur la place,

souvent à la même table.

On parlait peu en mangeant, quelquefois de boulot ou de cinéma mais jamais de choses privées. C’était un temps de récupération, de germination, de maturation, de rumination, et de décantation, agréable pour chacun dans le vacarme de la vie réelle.

Il ne ratait jamais un mont-blanc-crème-de-marron pour le dessert.

Parfois quand je déjeunais ailleurs il ne résistait pas à faire des modifications de montage en coupant l’image dans tous les sens, sans s’occuper de toutes les bandes sons déjà synchronisées sur 4 pistes.

Une sacrée salade à remettre en forme !

Il fallait travailler vite pour que la technique ne retarde pas les idées.

J’étais le plus souvent les bras en croix sur ma machine, prototype

première-génération d’une Interciné italienne aussi vaste qu’un cockpit d’avion,

qu’on pilotait l’un comme l’autre, à toute allure.

Un petit matin, on embarquait nous-mêmes en taxi les masses de boites empilées sur le trottoir et X fois recalculées qui composent tout un film.

De l’industrie plutôt lourde à porter sans l’aide du staff masculin.

Au mixage, cafés BonBon à portée de mains, Antoine Bonfanti lui laissait souvent les potards sous les doigts pour qu’il négocie à sa façon certains passages scabreux.

On apportait ensuite les boites d’image au montage négatif du laboratoire Eclair, chez la reine Margot qui les recevait en tablier et gants blancs, avec les rituels chocolats suisses, ses recommandations et d’aimables plaisanteries.

Quand on présentait le film pour la première fois en projection privée

je me plaçais tout au fond de la salle pour les réglages du volume son.

Il venait s’asseoir à côté de moi sans masquer sa fébrilité,

son inquiétude ou sa rieuse satisfaction.

On était comme deux cancres au fond de la classe,

et seuls à savoir ce que toute cette marée humaine qu’on ne voyait que de dos

allait se prendre dans le noir en pleine face.

On allait parfois travailler l’après-midi en bas de chez lui au Tea Caddy

avec papier-crayon pour préparer la suite.

On restait parfois en équipe à occuper toutes les pièces chez lui rue st-jacques

pour des prises de vue des détails ou des gros plans d’éléments qui serviraient

peut-être au montage, et pour confectionner les cartons recouverts de son écriture.

Ma grosse montre noire de Tokyo a joué quelque part dans un film.

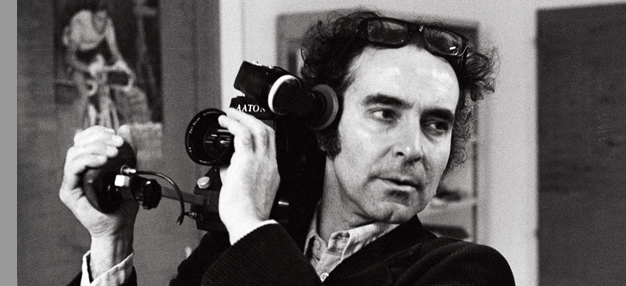

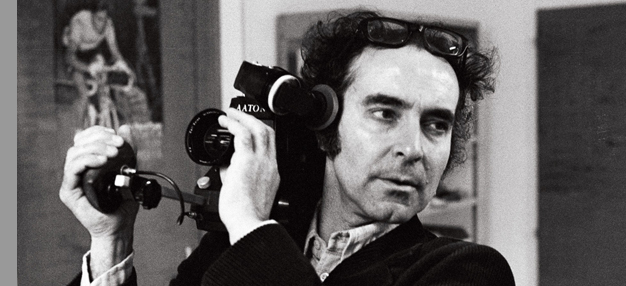

On filait parfois dans l’ile de la cité, chez le fabricant Beauviala examiner sous toutes les coutures une maquette faite en bois, grandeur nature, de la future caméra Aäton qui allait révolutionner la synchro.

C’est ainsi qu’ont surgi de cette factory clandestine, l’un après l’autre pendant quelques années des films fantômes, hors normes, hors d’âge mais jamais vintage.

On venait toujours offrir à Henri Langlois une copie standard du film terminé,

en mains propres gracieusement presque solennellement.

Sans voir les taches sur son pull gris, juste regarder ses yeux son grand sourire

et son enthousiasme…c’était une récompense.

Quand il avait le bon goût le projeter ensuite dans sa Cinémathèque de Chaillot,

la salle était pleine.

Et puis ça nous est tombé dessus, un jour de Juin au soleil,

le noir total, suivi des aveuglantes salles d’op

brusques victimes d’un grave accident dans la circulation de Paris

que ni lui ni moi n’avions provoqué.

Ç’est arrivé, sans nous tuer complètement,

Avec le mal, les marques, la peine.

Indicible.

CHRISTINE AYA

Chef-monteuse sur plusieurs films de Jean-Luc Godard au sein du groupe Dziga-Vertov : Un film comme les autres (1968), British Sounds (1969), Pravda (1969), Vent d’est (1969), Luttes en Italie (1970), Vladimir et Rosa (1970).

Texte publié dans le cadre de la Quinzaine Jean-Luc Godard, du 12 au 26 février 2017.

Je pourrais les appeler mes années noir-et-blanc,

aussi bien dans le sens occulte qu’occultées dans tous les sens.

Travail au noir n’ayant en rien contribué à l’amélioration de ma retraite,

travail absent des biographies peu informées,

travail anonyme n’ayant en rien aidé à ma notoriété professionnelle,

travail de montage invisible, ici comme ailleurs.

Rien pour booster l’ego.

Et tout pour le dissoudre dans la seule vraie satisfaction

d’avoir vécu chaque collure qui a bétonné le chantier.

A cette époque Godard était un Dieu qui avait pris le maquis. Mon temps de travail lui était réservé à l’année.

On travaillait en dollars, en lires, et devises étrangères,

en parfaite autonomie, en toute liberté.

Dans les creux, en privé, je reprenais ma liberté d’action.

Je continuais mes occupations solo pour un pays ami, sans que personne

ne remarque jamais mes absences. Disparue des écrans radars.

Volatilisée sous des intitulés bizarres autant qu’étranges

pour passer les frontières.

Occultée de partout.

Un blanc pur dans cette histoire graphite haut-contraste.

On travaillait seuls tous les deux, dans le calme et la bonne entente, avec grande gentillesse et attention, sans jamais l’ombre d’une équivoque ou d’une ambiguïté.

On travaillait sur la matière, dans la matière, à la tordre et la détordre, en faisant beaucoup d’essais de constructions et de déconstructions, dans la nébuleuse lumière inspirante de la concentration, de l’enthousiasme, au rythme du travail du temps qui ne devait jamais l’emporter sur le temps de la vie.

Il me passait les plans décrochés du chutier en les balançant d’abord par dessus la tête pour les scruter dans la lumière, faire défiler la pellicule et la déchirer à pleines mains à tel endroit sans souci des images perdues.

Il fallait bien quand même que j’affine la découpe pour que le raccord puisse passer, sans se faire remarquer ou le contraire.

Le film émergeait au fil des difficultés résolues, des solutions trouvées, par une épuration progressive qu’on allait ensuite resalir un peu dans le mélange et le fracas des sons, pour le relief, et parce que les idées continuant d’affluer il fallait bien continuer encore de larder, truffer, épaissir, habiller, aboutir sans jamais l’achever,

un bel objet aussi bon à partager qu’un excellent repas.

Unique. Imprévisible. Mémorable. Contestable. Détestable. Meilleur ou Pire.

La salle de montage était comme un abri atomique où n’entrait presque jamais personne. Deux visites mémorables pourtant.

La beauté.

Sylvina Boissonas, avec sa longue chevelure rousse, ses lunettes rondes, ses vêtements bien coupés et son énorme fortune pour un projet qui n’a rien donné. Et le spectacle.

Alain Jacquier, pour un fort bel échange d’insultes et de vols de coups de poings, projetés bien comme il faut dans la gueule de l’autre, comme des vrais boxeurs.

Je filtrais les appels téléphoniques, et s’il répondait lui-même parfois c’était souvent pour dire « il n’est pas là » et raccrocher en rigolant.

Le staff masculin, 1 à 2 personnes qui n’assistaient jamais au montage, passait certains soirs pour visionner l’avancement des travaux et en discuter ensuite à perte de vue.

On déjeunait toujours dans le même restaurant, à proximité sur la place,

souvent à la même table.

On parlait peu en mangeant, quelquefois de boulot ou de cinéma mais jamais de choses privées. C’était un temps de récupération, de germination, de maturation, de rumination, et de décantation, agréable pour chacun dans le vacarme de la vie réelle.

Il ne ratait jamais un mont-blanc-crème-de-marron pour le dessert.

Parfois quand je déjeunais ailleurs il ne résistait pas à faire des modifications de montage en coupant l’image dans tous les sens, sans s’occuper de toutes les bandes sons déjà synchronisées sur 4 pistes.

Une sacrée salade à remettre en forme !

Il fallait travailler vite pour que la technique ne retarde pas les idées.

J’étais le plus souvent les bras en croix sur ma machine, prototype

première-génération d’une Interciné italienne aussi vaste qu’un cockpit d’avion,

qu’on pilotait l’un comme l’autre, à toute allure.

Un petit matin, on embarquait nous-mêmes en taxi les masses de boites empilées sur le trottoir et X fois recalculées qui composent tout un film.

De l’industrie plutôt lourde à porter sans l’aide du staff masculin.

Au mixage, cafés BonBon à portée de mains, Antoine Bonfanti lui laissait souvent les potards sous les doigts pour qu’il négocie à sa façon certains passages scabreux.

On apportait ensuite les boites d’image au montage négatif du laboratoire Eclair, chez la reine Margot qui les recevait en tablier et gants blancs, avec les rituels chocolats suisses, ses recommandations et d’aimables plaisanteries.

Quand on présentait le film pour la première fois en projection privée

je me plaçais tout au fond de la salle pour les réglages du volume son.

Il venait s’asseoir à côté de moi sans masquer sa fébrilité,

son inquiétude ou sa rieuse satisfaction.

On était comme deux cancres au fond de la classe,

et seuls à savoir ce que toute cette marée humaine qu’on ne voyait que de dos

allait se prendre dans le noir en pleine face.

On allait parfois travailler l’après-midi en bas de chez lui au Tea Caddy

avec papier-crayon pour préparer la suite.

On restait parfois en équipe à occuper toutes les pièces chez lui rue st-jacques

pour des prises de vue des détails ou des gros plans d’éléments qui serviraient

peut-être au montage, et pour confectionner les cartons recouverts de son écriture.

Ma grosse montre noire de Tokyo a joué quelque part dans un film.

On filait parfois dans l’ile de la cité, chez le fabricant Beauviala examiner sous toutes les coutures une maquette faite en bois, grandeur nature, de la future caméra Aäton qui allait révolutionner la synchro.

C’est ainsi qu’ont surgi de cette factory clandestine, l’un après l’autre pendant quelques années des films fantômes, hors normes, hors d’âge mais jamais vintage.

On venait toujours offrir à Henri Langlois une copie standard du film terminé,

en mains propres gracieusement presque solennellement.

Sans voir les taches sur son pull gris, juste regarder ses yeux son grand sourire

et son enthousiasme…c’était une récompense.

Quand il avait le bon goût le projeter ensuite dans sa Cinémathèque de Chaillot,

la salle était pleine.

Et puis ça nous est tombé dessus, un jour de Juin au soleil,

le noir total, suivi des aveuglantes salles d’op

brusques victimes d’un grave accident dans la circulation de Paris

que ni lui ni moi n’avions provoqué.

Ç’est arrivé, sans nous tuer complètement,

Avec le mal, les marques, la peine.

Indicible.

CHRISTINE AYA

Chef-monteuse sur plusieurs films de Jean-Luc Godard au sein du groupe Dziga-Vertov : Un film comme les autres (1968), British Sounds (1969), Pravda (1969), Vent d’est (1969), Luttes en Italie (1970), Vladimir et Rosa (1970).

Texte publié dans le cadre de la Quinzaine Jean-Luc Godard, du 12 au 26 février 2017.